○芳賀中部上水道企業団文書取扱規程

平成14年12月20日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

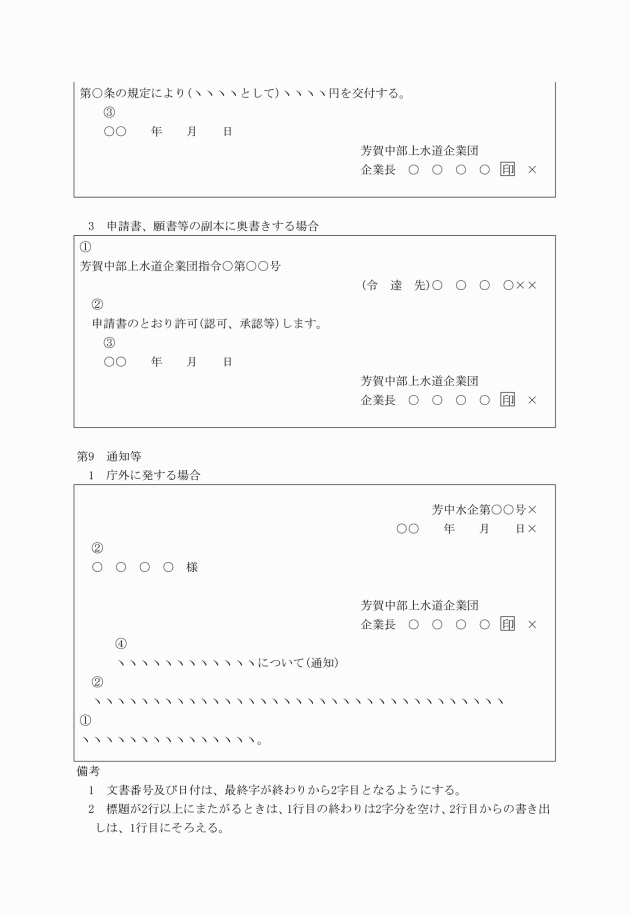

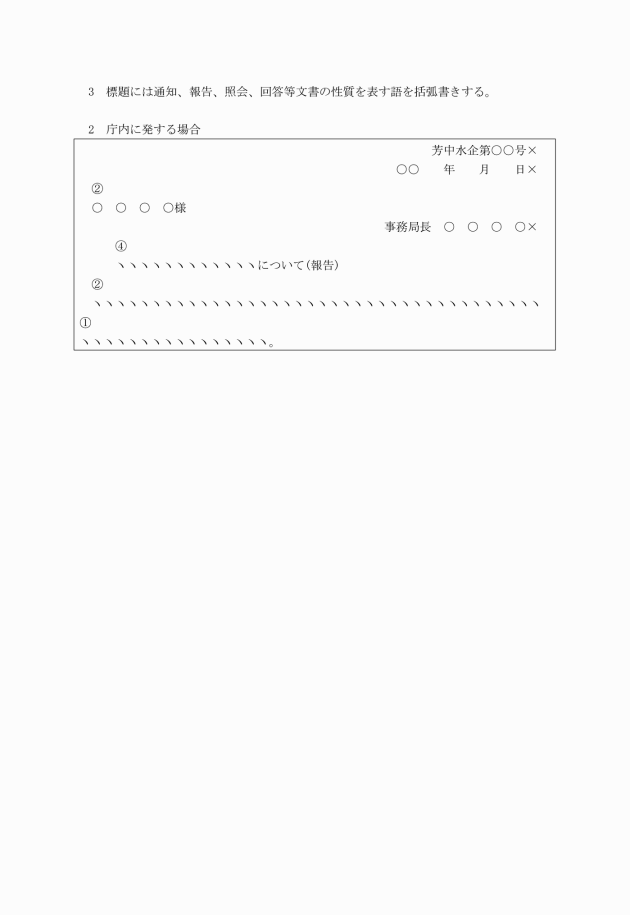

第2章 公文例(第8条・第9条)

第3章 文書の収受及び配布(第10条・第11条)

第4章 文書の処理(第12条―第21条)

第5章 文書の施行(第22条・第23条)

第6章 文書の整理及び保存(第24条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、芳賀中部上水道企業団(以下「企業団」という。)の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて適正かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(事務局長の職務)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、常に事務局における文書事務が円滑に処理されるよう努めなければならない。

(係長の職務)

第4条 各係長は、常にその係における文書事務が円滑、適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第5条 各係長の文書事務を補助するため、各係に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各係の職員のうちから当該係の係長が命じる。

3 文書取扱主任は、その係の文書が完結するまでの処理経過を明らかにするとともに、完結文書の保管、保存、廃棄等の任に当たる。

(必要な簿冊等)

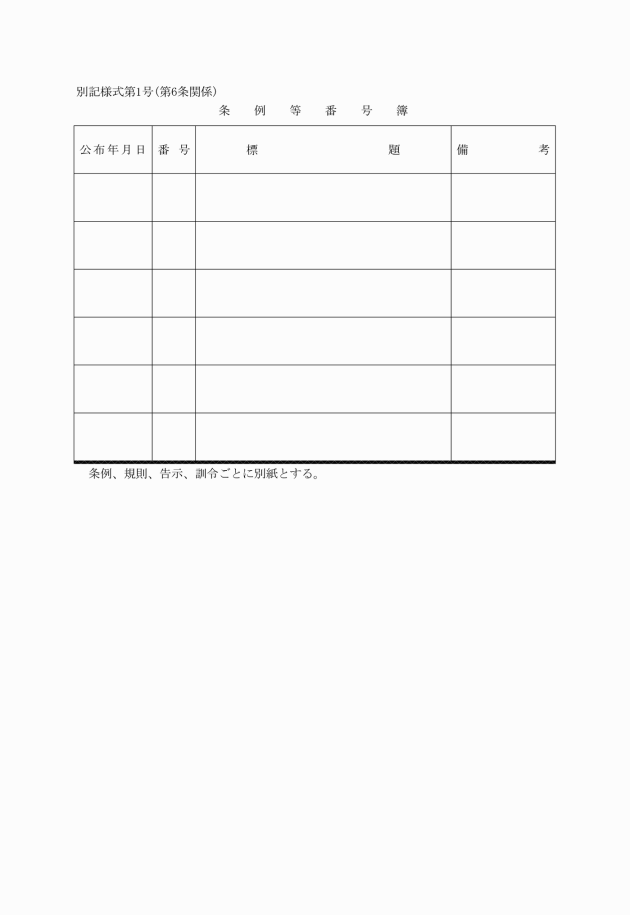

第6条 文書の取扱いのため、総務係に次の簿冊を備える。

(1) 条例等番号簿(別記様式第1号)

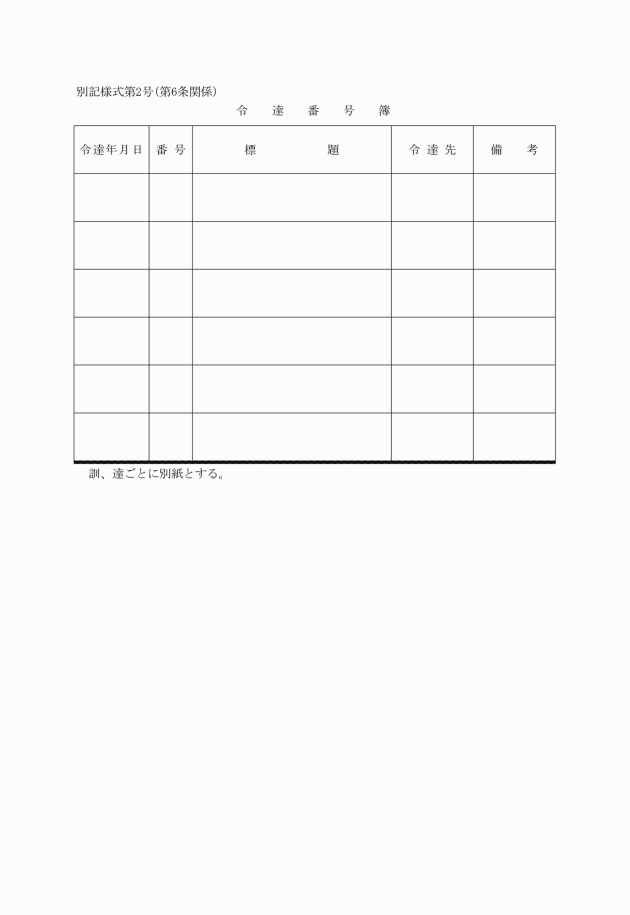

(2) 令達番号簿(別記様式第2号)

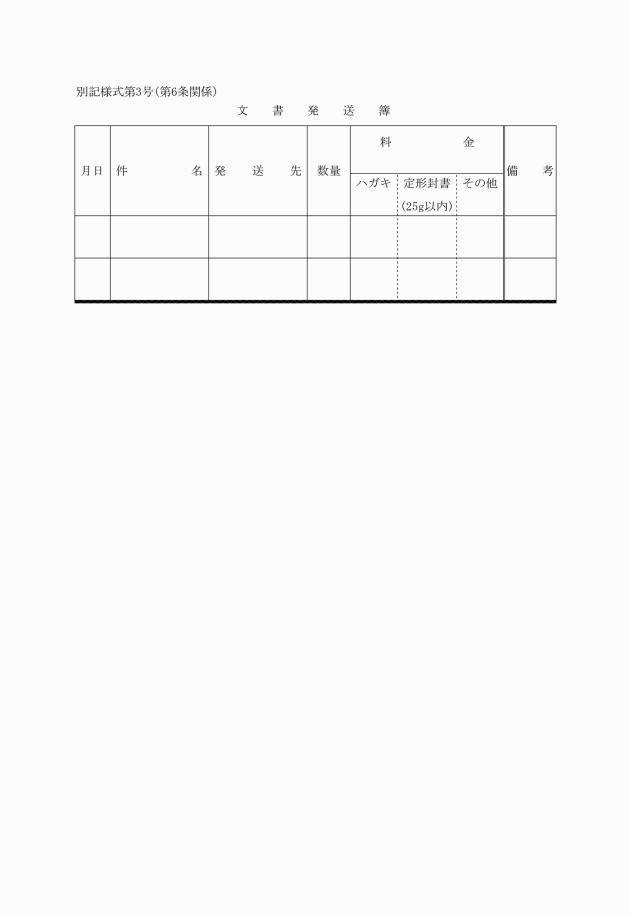

(3) 文書発送簿(別記様式第3号)

2 文書の取扱いのため、各係に次の簿冊を備える。

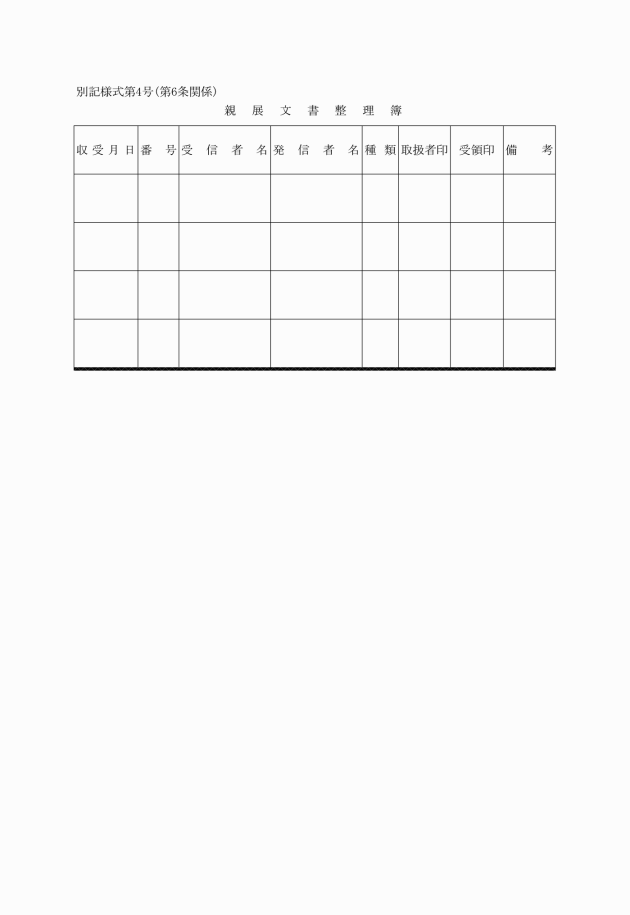

(1) 親展文書整理簿(別記様式第4号)

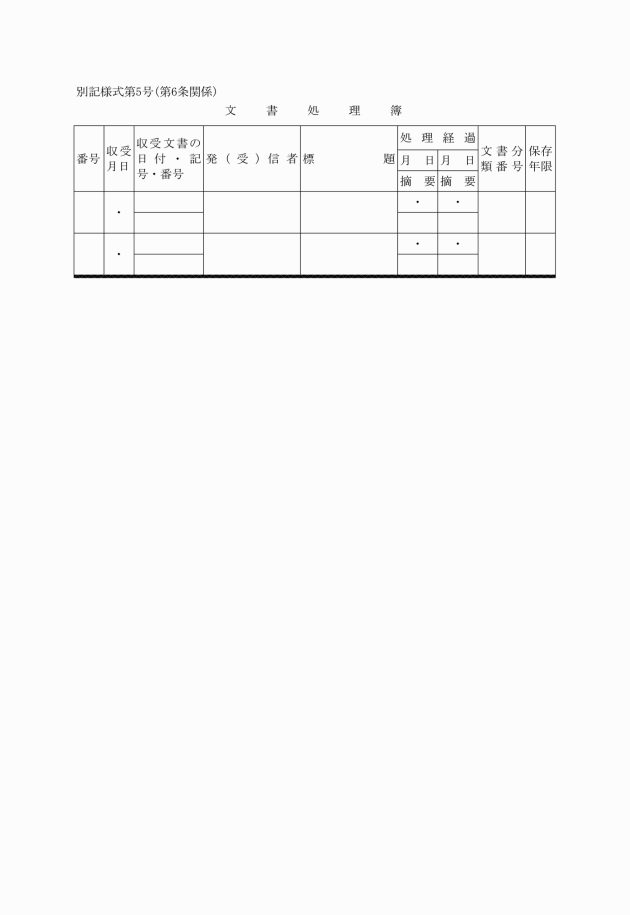

(2) 文書処理簿(別記様式第5号)

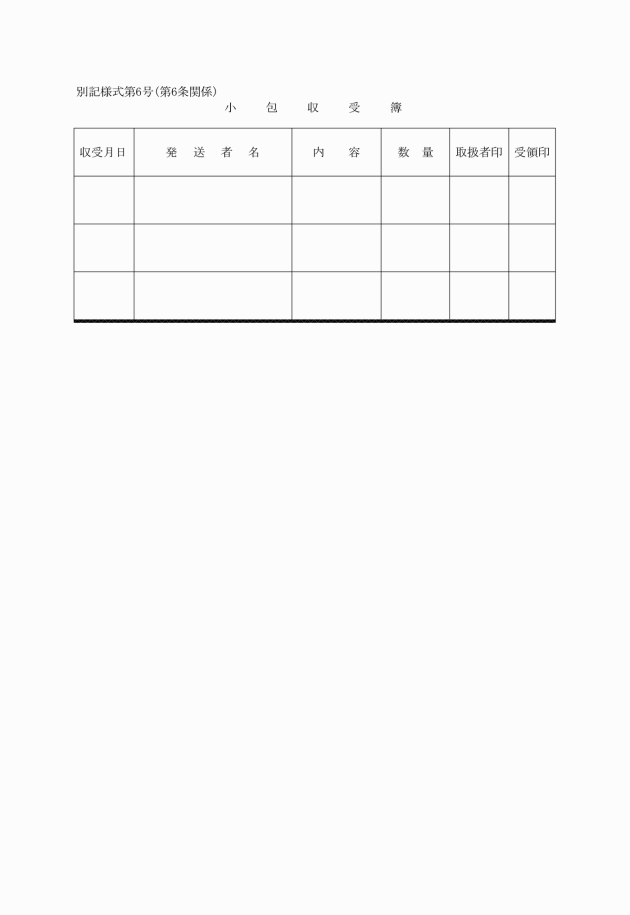

(3) 小包収受簿(別記様式第6号)

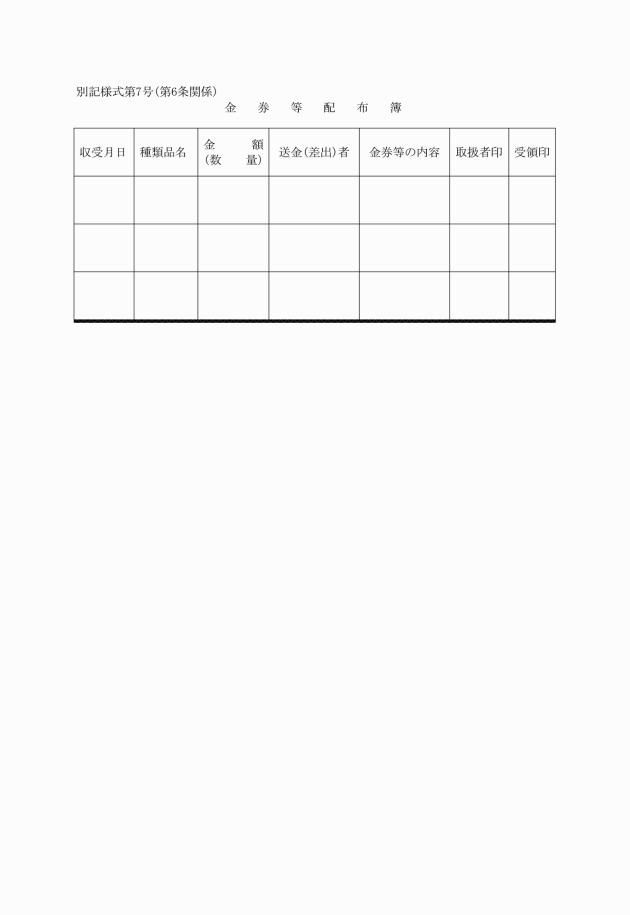

(4) 金券等配布簿(別記様式第7号)

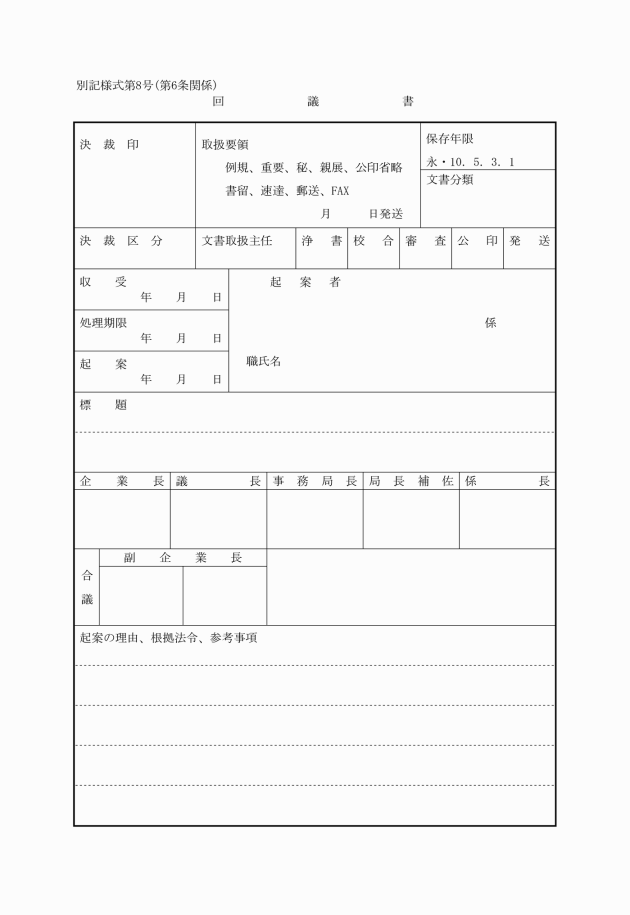

(5) 回議書(別記様式第8号)

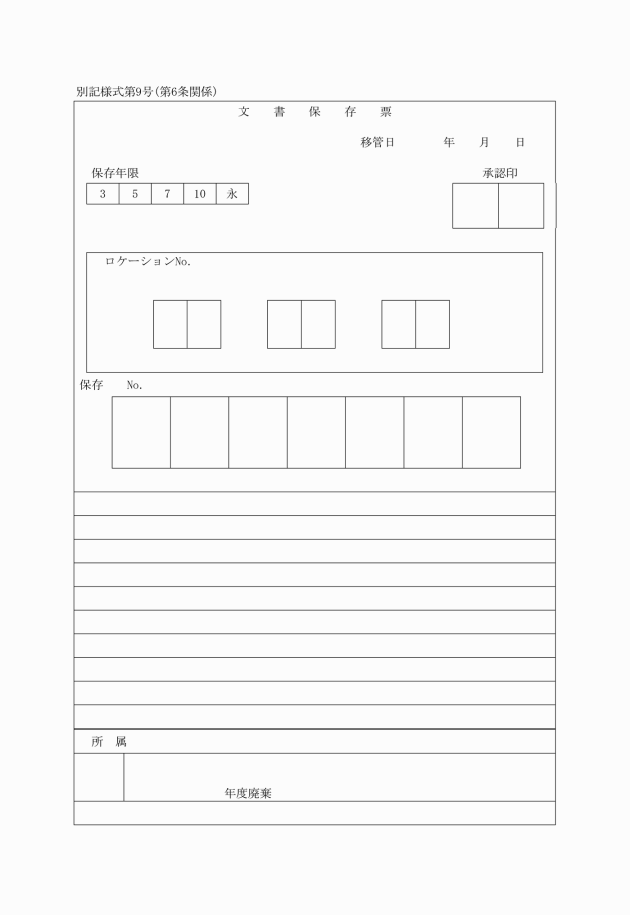

(6) 文書保存票(別記様式第9号)

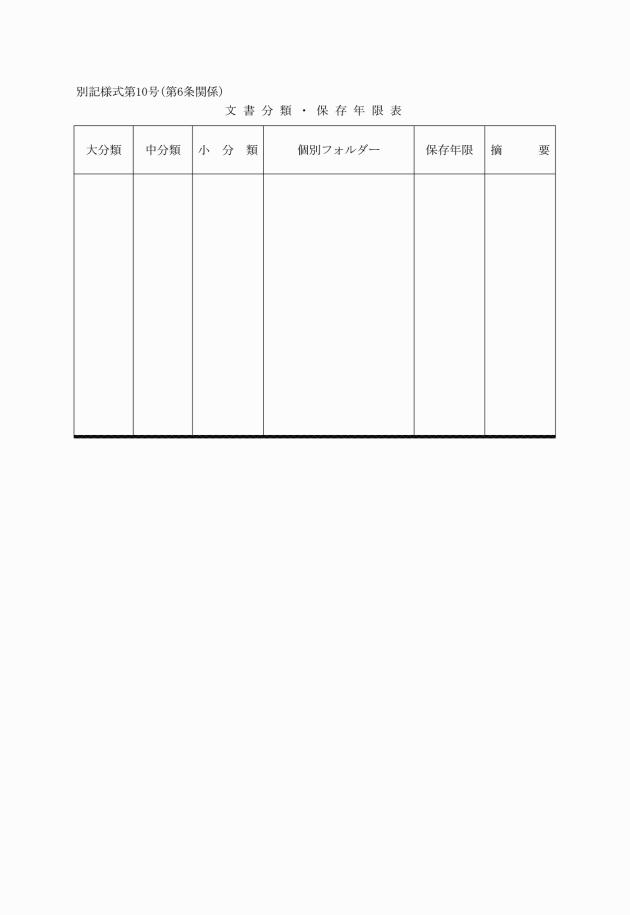

(7) 文書分類・保存年限表(別記様式第10号)

(記号及び番号)

第7条 文書には、団体名を示す「芳中水企」に係名の頭字をつけた記号を表示し、その内容が秘密に属する文書には記号の次に「秘」の1字を、指令文書には記号の次に「指令」の2字を加えて表示するものとする。

2 文書には、毎年4月1日に第1号から始まる一連の文書番号(以下「番号」という。)を付さなければならない。ただし、同一事案の往復文書については、完結するまで同一番号を用いるものとする。

4 請求書、届書、印刷物その他簡易な文書(以下「簡易文書」という。)については、番号を省略することができる。

第2章 公文例

(公文の種類)

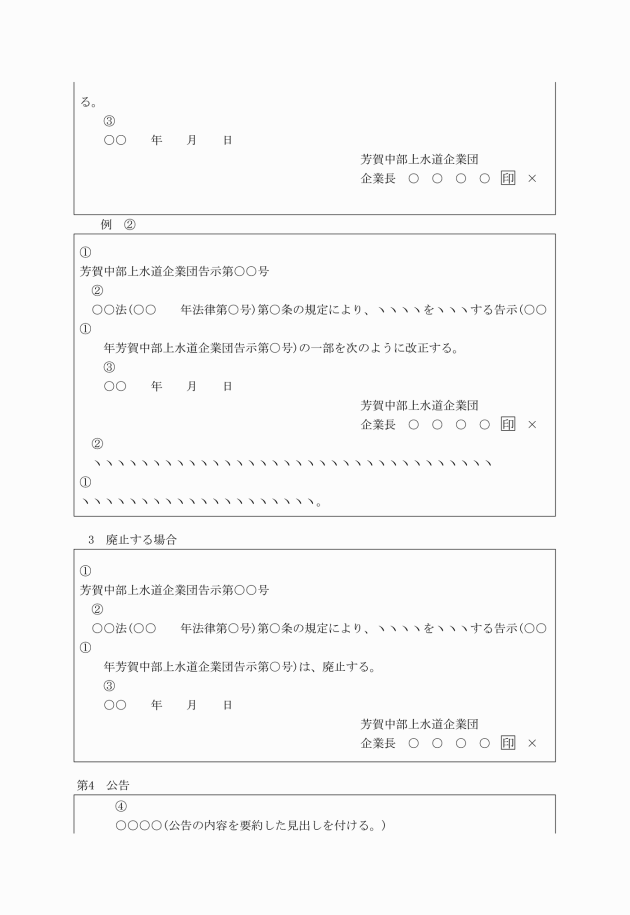

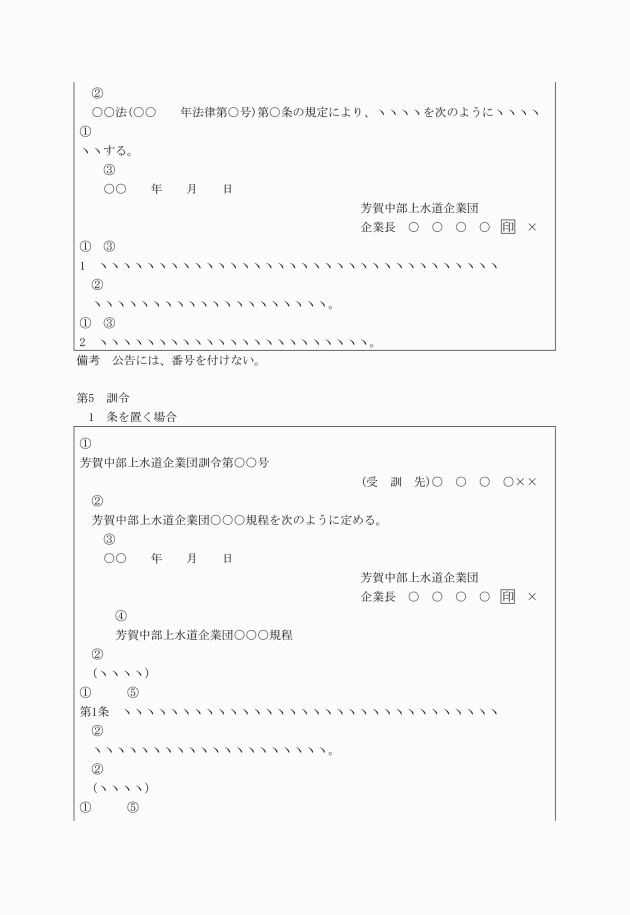

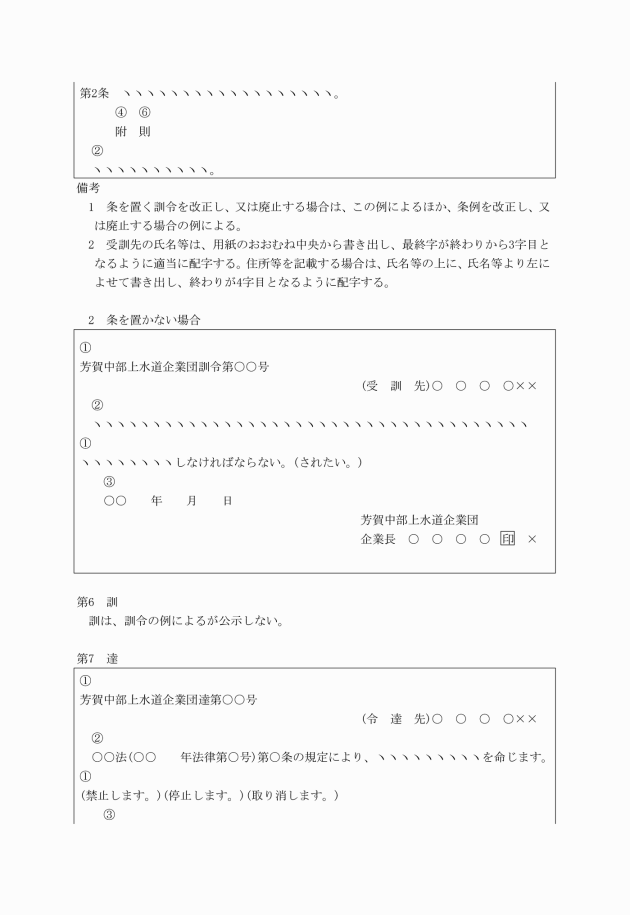

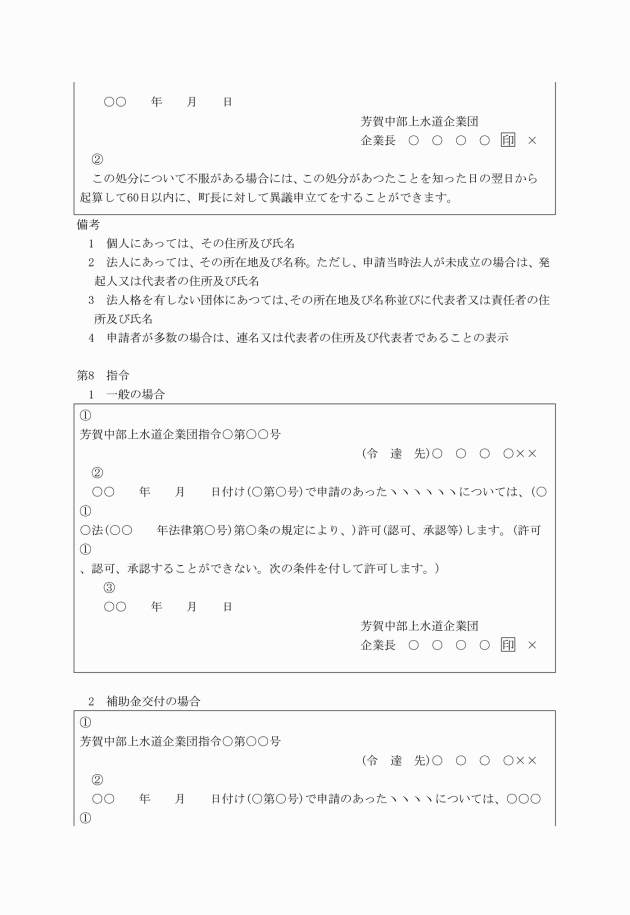

第8条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(3) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分若しくは決定した事項を管内一般に公示するもの

(4) 公告 一定の事実を管内一般に公示するもの

(5) 訓令 職員に対し、指揮命令するもので公示するもの

(6) 訓 職員に対し、指揮命令するもので公示しないもの

(7) 達 権限に基づき、特定の者に対して一方的に特定の事項を命令し、禁止し、若しくは停止し、又は既に与えた許可等の行政処分を取り消すもの

(8) 指令 特定の者からの申請、出願等に対し、処分の意思を表示するもの

(9) その他 通知、報告、照会、回答、諮問、答申、申請、願、届、依頼等

(公文の書式)

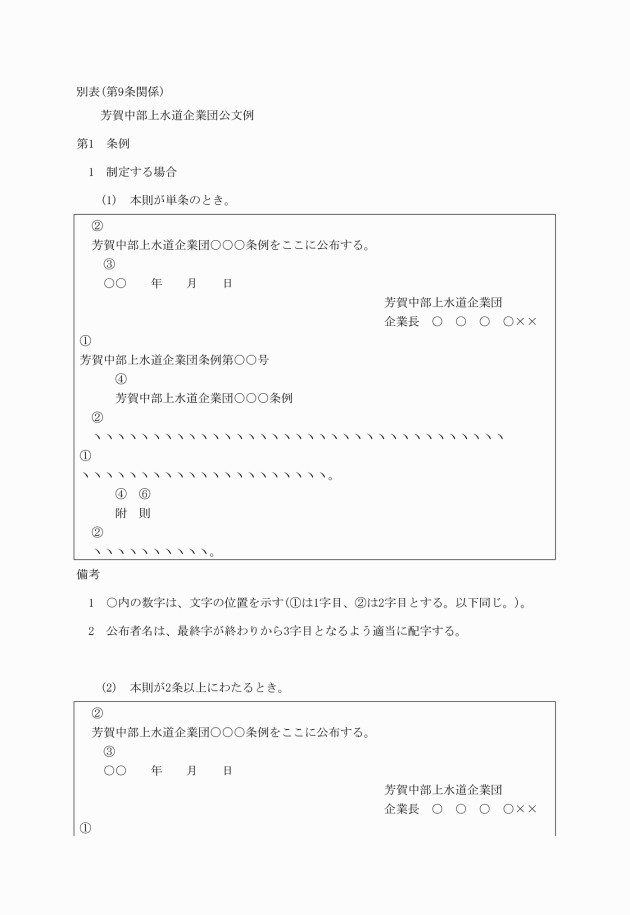

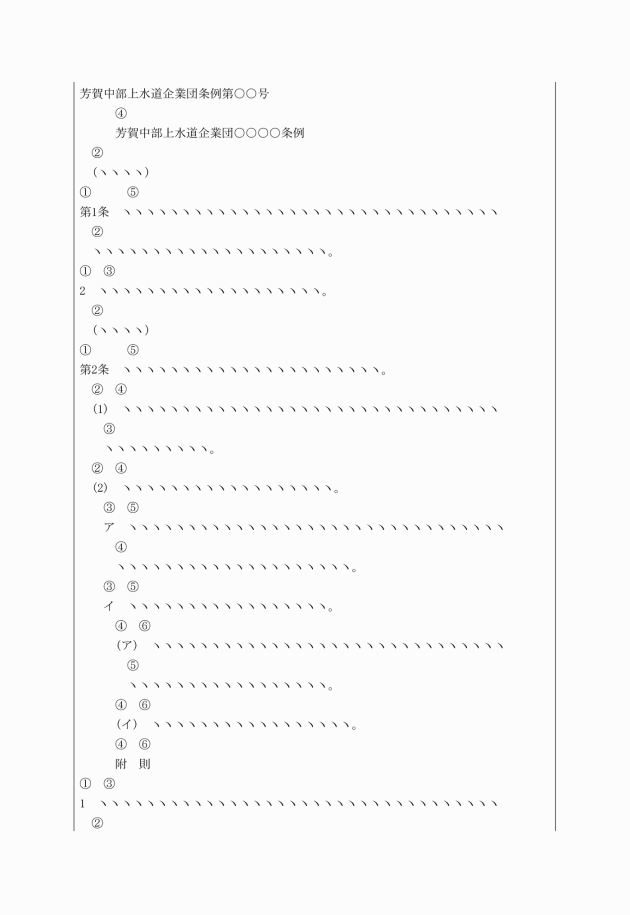

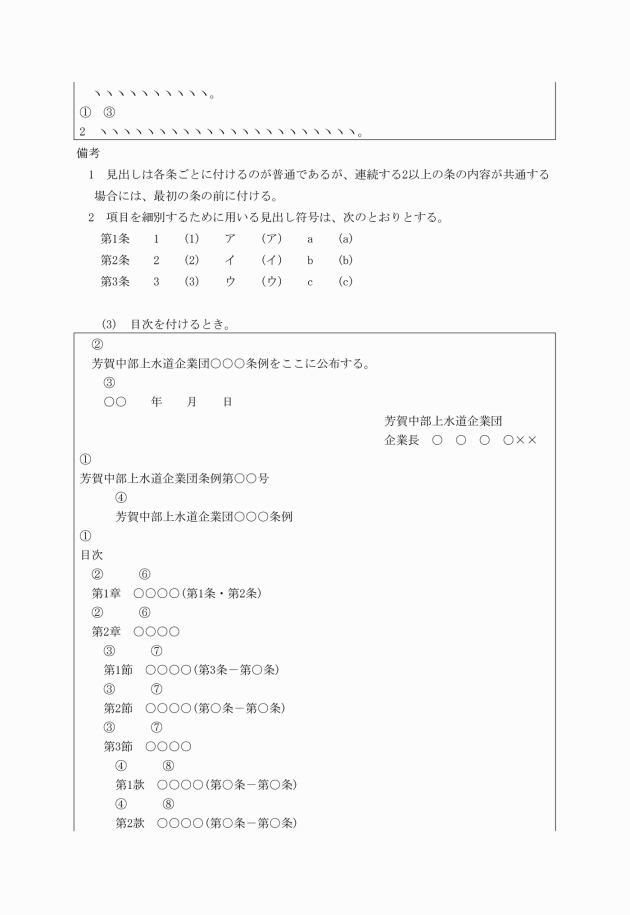

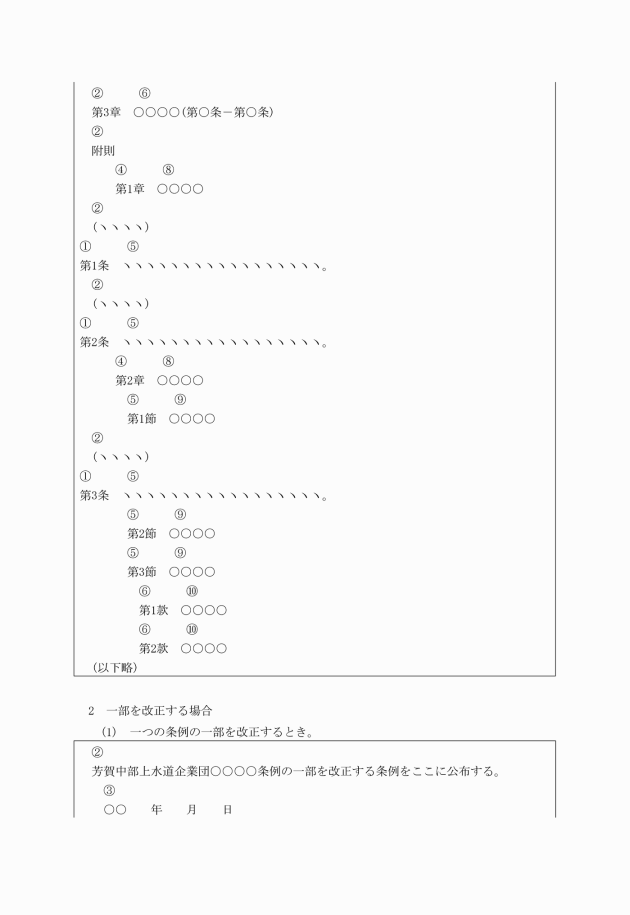

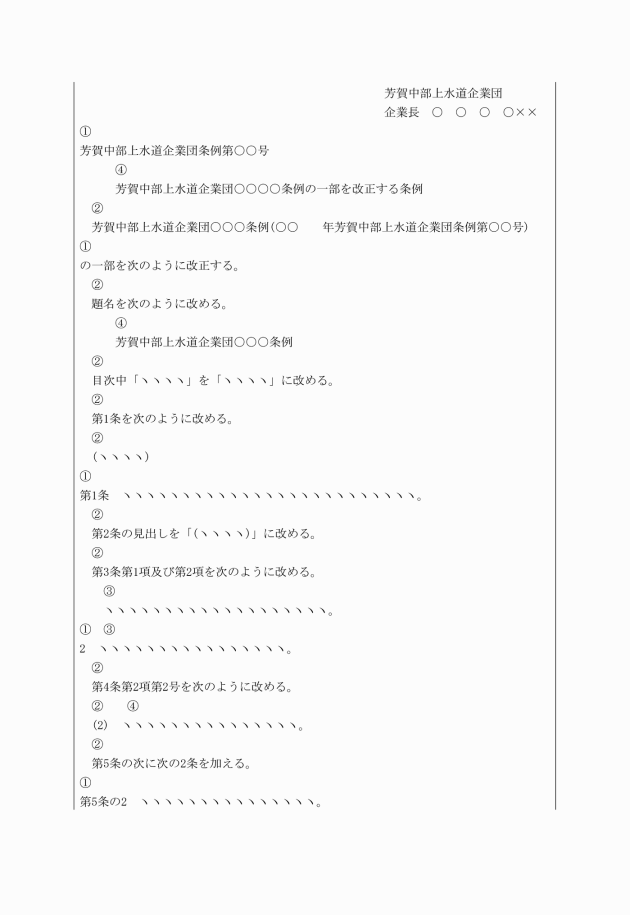

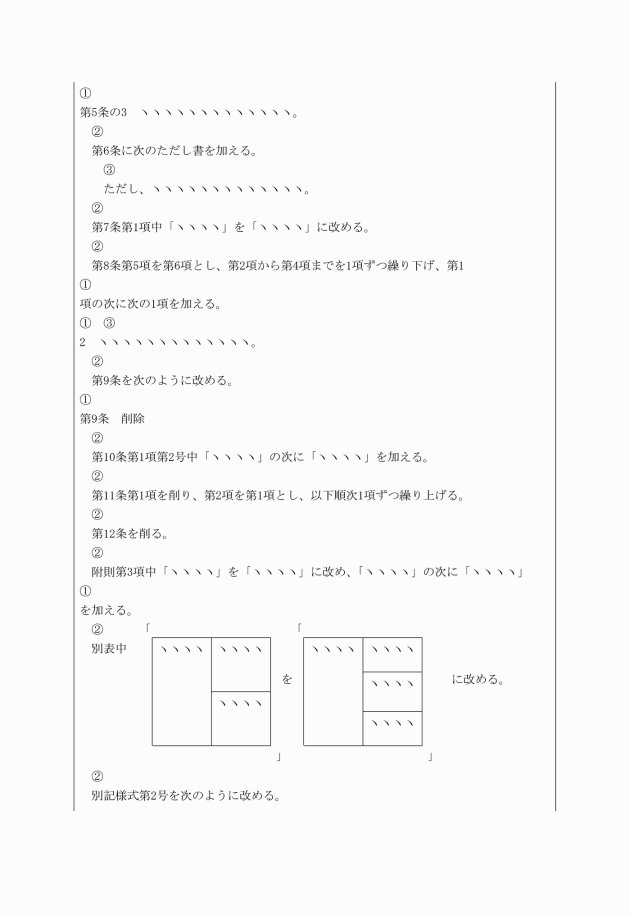

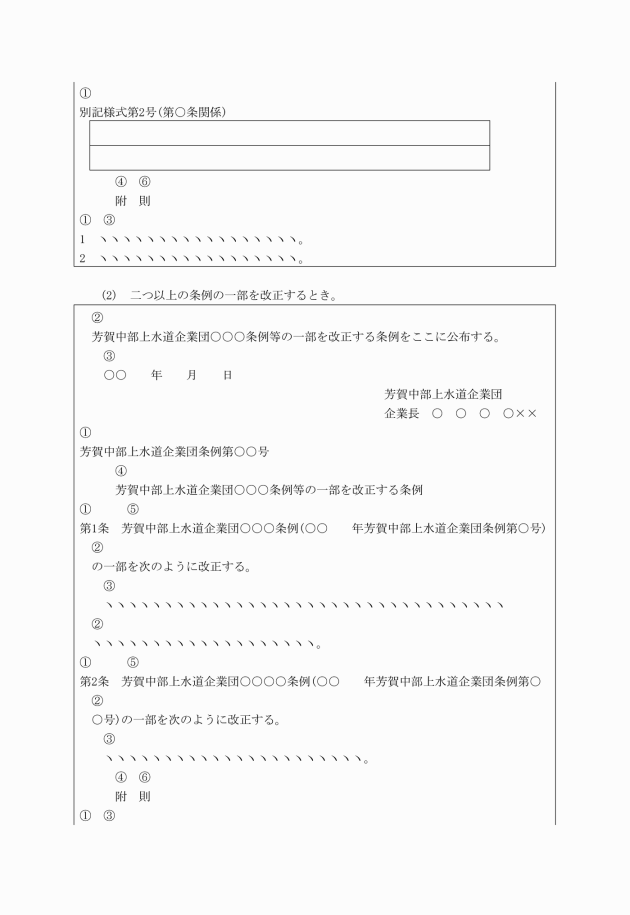

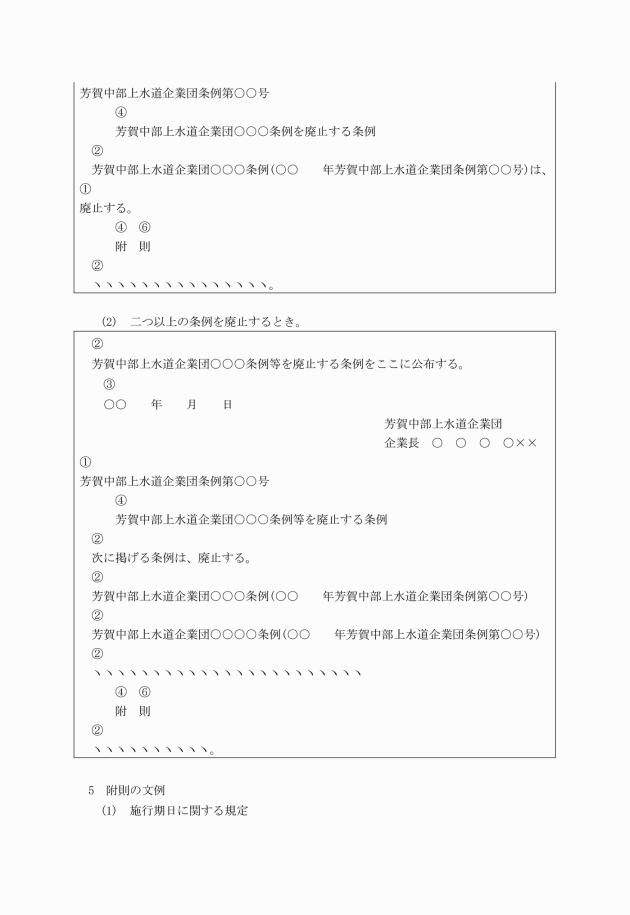

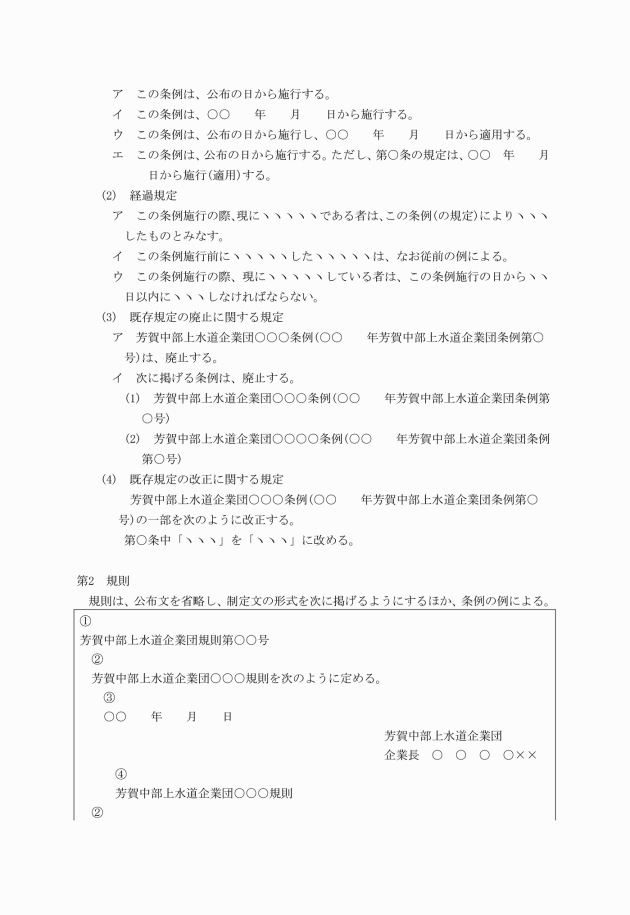

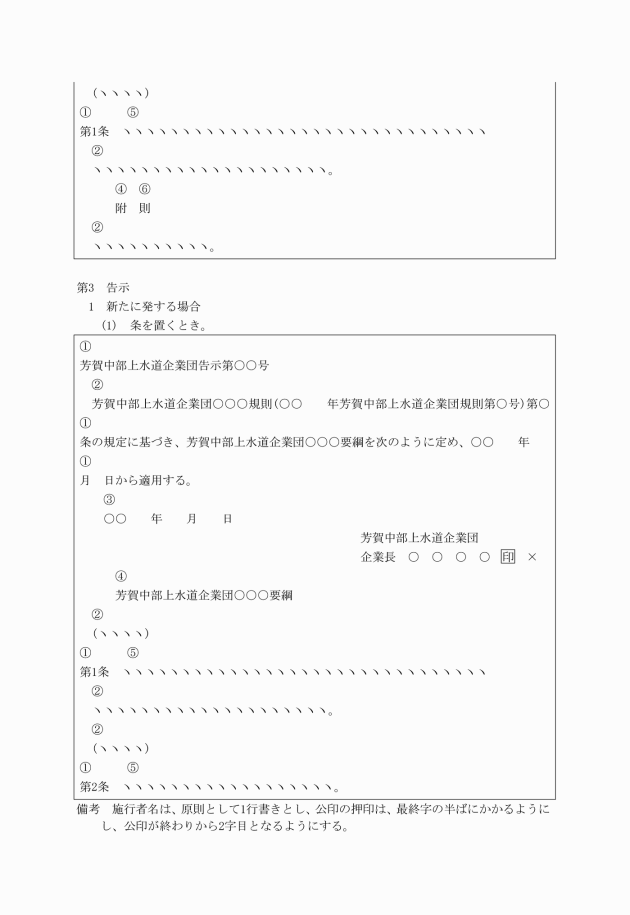

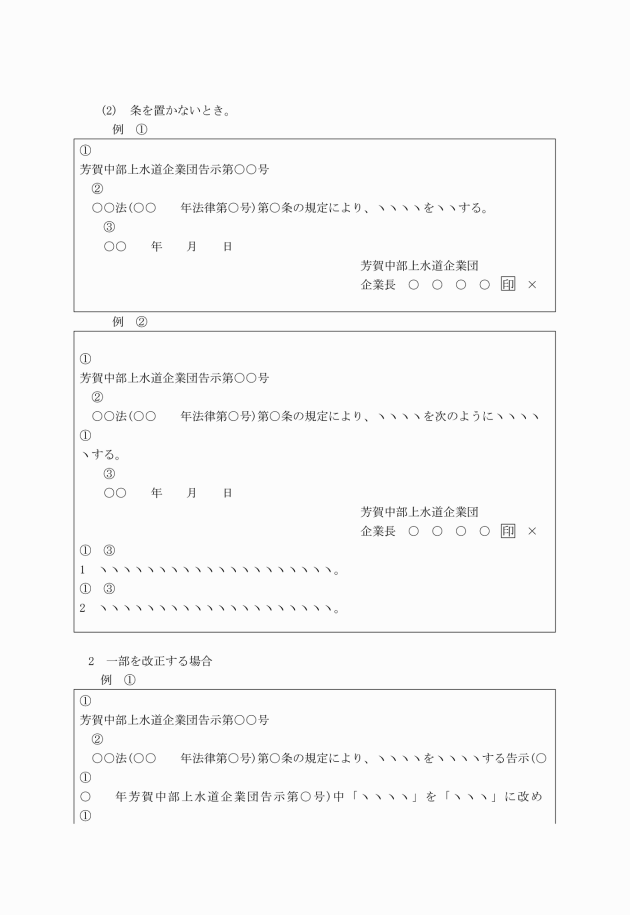

第9条 公文の書式は、芳賀中部上水道企業団公文例(別表)による。

第3章 文書の収受及び配布

(受領)

第10条 企業団に到達した文書は、総務係が受領し、担当係に回付するものとする。

2 各係に持参された文書又は職員が出張先等において受領した文書は、担当係が受領するものとする。

3 料金の未納又は不足の文書が到達したときは、公務に関するものと認められるものに限り、その料金を支払い、受領することができる。

4 勤務時間外に到着した文書は、芳賀中部上水道企業団当直規程(昭和46年芳賀中部上水道企業団規程第2号)の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 封筒に「親展」と表示されているもの、その他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるものは、親展文書整理簿に所定の事項を記入し、封皮に収受印(別記様式第11号)を押し、名あて人に配布する。

(2) 前号及び簡易文書以外の文書は、文書処理簿に所定の事項を記入し、文書の欄外に収受印を押し、番号を付して担当係長に配布する。

(3) 小包郵便物その他の荷物は、小包収受簿に所定の事項を記入し、収受印を押し、担当者に配布する。

(4) 金券、現金、有価証券等は金券等配布簿に所定の事項を記入し、収受印を押し、担当者に配布する。

(5) 審査請求、異議申立て等で収受の日時が権利の得喪に関係あるものは、第2号に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、この部分に取扱者が認印し、封筒は当該文書に添付するものとする。

第4章 文書の処理

(供覧)

第12条 担当係長は、文書の配布を受けたときは、直ちに局長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 局長は、文書を閲覧し必要があるものについては処理の方針を示して担当係長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書についてはあらかじめ企業長に供覧し、その指示を受けるものとする。

3 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(起案)

第13条 起案は、回議書を用い、起案の理由、根拠法令その他参考事項を付記し、必要に応じて関係資料を添付しなければならない。ただし、軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案文書は、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)等に基づき、平易明瞭に書かなければならない。

(起案者の署名及び押印)

第14条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者欄に署名及び押印をしなければならない。

(文書の書式)

第15条 文書の書き表し方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げる文書は縦書きとする。

(1) 法令により様式を縦書きと定められた文書

(2) 賞状、表彰状、祝辞その他これらに類する文書

(3) 前2号のほか、局長が縦書きを要すると認めた文書

(文書の施行者名)

第16条 文書の施行者名は、企業長名、企業長の職務代理者名又は権限の委任を受けた者の名を用いなければならない。

(決裁区分)

第17条 回議者の決裁区分欄には、芳賀中部上水道企業団決裁規程(平成14年芳賀中部上水道企業団訓令第3号。以下「決裁規程」という。)に定める決裁区分により次のとおり表示しなければならない。この場合、押印を必要としない欄は斜線で消さなければならない。

企業長 企業長の決裁を要するもの

局長 局長の専決事項に属するもの

(回議、合議及び決裁)

第18条 起案文書は、担当係長から順次上司に回議しなければならない。起案文書について異議がある者は、起案者に協議し、協議が整ったときは、起案者が訂正箇所に押印し、訂正する。協議が整わないときは、異議のある者が異議の要旨を記載した文書を添付する。

2 起案文書が、他の係に関係あるものは、関係係に合議の上、局長に提出する。

3 局長は、案を審査し、必要と認めるときは、訂正若しくは再起案を命じ、又は自ら訂正した上、専決事項に属するものは決裁し、その他のものは企業長に提出する。ただし、局長が特に重要と認める事項については、副企業長に合議の上、企業長に提出するものとする。

4 企業長は、必要と認めるときは、案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは決裁する。

(代決の方法)

第19条 決裁規程第12条の規程に基づき、職員が代決しようとするときは、決裁欄に「代決」と表示して押印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

(決裁印)

第20条 決裁が終わった起案文書は、総務係において決裁印(別記様式第12号)を押印するものとする。

(決裁文書の番号)

第21条 次に掲げる文書は、決裁印を受けた後、当該各号に定める簿冊に所定の事項を記入の上、処理事件ごとに番号を付すものとする。

(1) 条例、規則、告示、訓令 条例等番号簿

(2) 訓、達 令達番号簿

(3) その他の文書 文書処理簿

第5章 文書の施行

(公印の押印等)

第22条 決裁文書は、浄書及び校合した後、芳賀中部上水道企業団公印規程(平成14年芳賀中部上水道企業団訓令第5号)第5条の規定に基づく公印及び契印の押印をしなければならない。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該回議用紙の取扱要領欄にその旨を表示しなければならない。

(発送)

第23条 文書の発送は、総務係において行う。

2 発送文書のうち親展文書、書留文書その他特殊郵便物扱いのものについては、担当係においてあて先を明記した封筒に入れ、その旨を明示しなければならない。

3 総務係は、文書を発送したときは、文書発送簿に所定の事項を記入しなければならない。

第6章 文書の整理及び保存

(文書整理の原則)

第24条 文書は、常に一定の場所に整理保管し、担当者が不在のときでも速やかに利用できるよう、その場所及び経過を明らかにしておかなければならない。

(完結文書の整理)

第25条 担当者は、所定の手続の終了した文書(以下「完結文書」という。)を文書分類・保存年限表に基づき整理し、保管しなければならない。

2 前項の文書分類・保存年限表について、担当係で変更を必要とする事由が生じたときは、担当係長は、総務係長と協議して当該文書分類・保存年限表を訂正しなければならない。

(保存年限)

第26条 完結文書の保存年限は、当該完結文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、永年、10年、5年、3年、1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存年限が定められている文書及び許認可等の申請で更新する年限が定められている文書については、その年限を保存年限とすることができる。

3 完結文書の保存年限は、次の各号に掲げる基準に基づいて、担当係長が文書取扱主任と協議して定めるものとする。

(1) 永年保存文書

ア 条例、規則、告示及び訓令の制定又は改廃に関する文書で重要なもの

イ 国、県又は益子町、芳賀町若しくは市貝町(以下「構成町」という。)からの達又は指令で特に重要なもの

ウ 国、県、構成町又は他の地方公共団体との重要な往復文書で将来の参考又は例証となるもの

エ 企業団の沿革に関する文書その他将来の参考又は例証となるもの

オ 予算又は決算に関する文書で特に重要なもの

カ 議会に関する文書で特に重要なもの

キ 重要施策の計画又は経過に関するもの

ク 統計書、研究資料等で特に重要なもの

ケ 公有財産に関する文書で特に重要なもの

コ 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの

サ 不服申立て又は訴訟に関するもの

シ 職員の任用、進退、賞罰等に関するもの

ス 退職手当、退職年金等の裁定に関するもの

セ その他永年保存する必要のあるもの

(2) 10年保存文書

ア 重要な事業の計画及び実施に関するもの

イ 許可、認可その他の行政処分に関するもの

ウ 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの

エ 予算、決算又は出納に関する文書で重要なもの

オ 請願書、陳情書等で重要なもの

カ その他10年保存を要するもの

(3) 5年保存文書

ア 調査報告書、統計資料等

イ 許可、認可その他の行政処分に関する文書で軽易なもの

ウ 帳簿、台帳等の登記、登録の原因となったもの

エ 往復文書で重要なもの

オ その他5年保存を要するもの

(4) 3年保存文書

ア 調査報告書、統計資料等で軽易なもの

イ 帳簿、台帳等の登記、登録の原因となった文書で軽易なもの

ウ 往復文書

エ その他3年保存を要するもの

(5) 1年保存文書

ア 往復文書で軽易なもの

イ 文書の収受、発送等に関する帳票類

ウ 職員の届出、願書類で軽易なもの

エ その他1年保存を要するもの

(完結文書の引継ぎ等)

第27条 完結文書は、完結した日の属する年度の翌々年度の4月末までに、保存年限別に文書保存票を2部作成し、1部をボックスに添付し、残りの1部とともに総務係長に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、常時使用する文書その他特別の理由がある文書については、担当係長が総務係長に協議して、必要な期間事務室に保管することができる。

3 総務係長は、第1項の規定により文書の引継ぎを受けたときは、その適否を審査し、適当であると認めたものについては、文書保存票に承認印を押印するものとする。

(保存文書の借覧)

第28条 保存文書を借覧しようとする者は、総務係長の承認を得て、その指示に従って借覧しなければならない。

2 借覧文書は、いかなる理由があっても、抜き取り、差し替え又は他人に貸与してはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第29条 構成町及び関係機関から保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、総務係長は上司と協議の上、閲覧させることができる。

(保存文書等の廃棄)

第30条 総務係長は、保存文書の保存年限が到来したときは、担当係長に協議し、当該保存文書の廃棄を決定しなければならない。ただし、協議の結果、なお保存の必要があると認めるものについては、更に期限を定めて保存することができる。

(資料としての保存等)

第31条 総務係長は、保存年限が到来した文書その他保存の必要がなくなった文書で、資料として価値のあるものは、引き続き保存することができる。

附則

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。