○芳賀中部上水道企業団建設工事検査規程

平成27年9月9日

訓令第12号

芳賀中部上水道企業団建設工事検査規程(平成8年芳賀中部上水道企業団訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、企業団が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の検査に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査職員)

第2条 芳賀中部上水道企業団契約規則(平成8年芳賀中部上水道企業団規則第1号。以下「契約規則」という。)第25条の規定により、企業長から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事の適正な実現を図るとともに工事の実施内容の確認を行うため、この訓令に従い工事の検査を実施するものとする。

2 特別な理由がある場合のほかは、検査を実施しようとする工事の契約規則第24条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)に当該工事の検査職員を命じてはならない。

(検査の種類等)

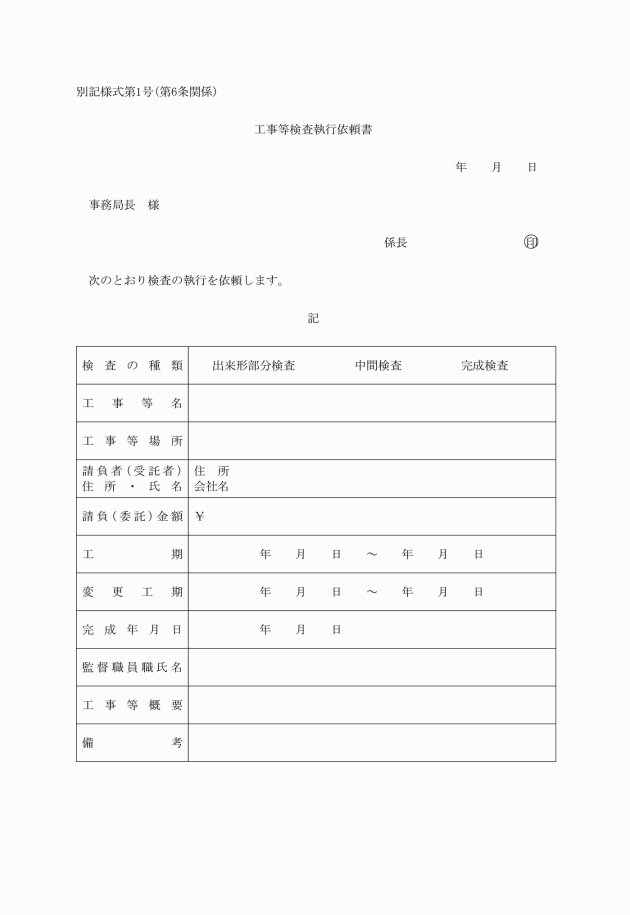

第3条 工事の検査は、出来形部分検査、中間検査及び完成検査とする。

(1) 天災その他不可抗力による損害が生じた場合であって請負者から企業長に対し、その状況についての通知がなされたとき。

(2) 契約が解除されたとき。

(3) 部分払に係る出来形部分の検査について、請負者から企業長に対して請求がなされたとき。

(4) 工事の完成前に工事目的物の一部分の完成に際して当該一部分(以下「指定部分」という。)の引渡しを受ける契約をしている場合であって、請負者から企業長に対し指定部分工事完成通知が提出されたとき。

3 中間検査は、工事の完成前において事後に確認することが困難な場合、その他特に必要があると認められる場合に行うものとする。

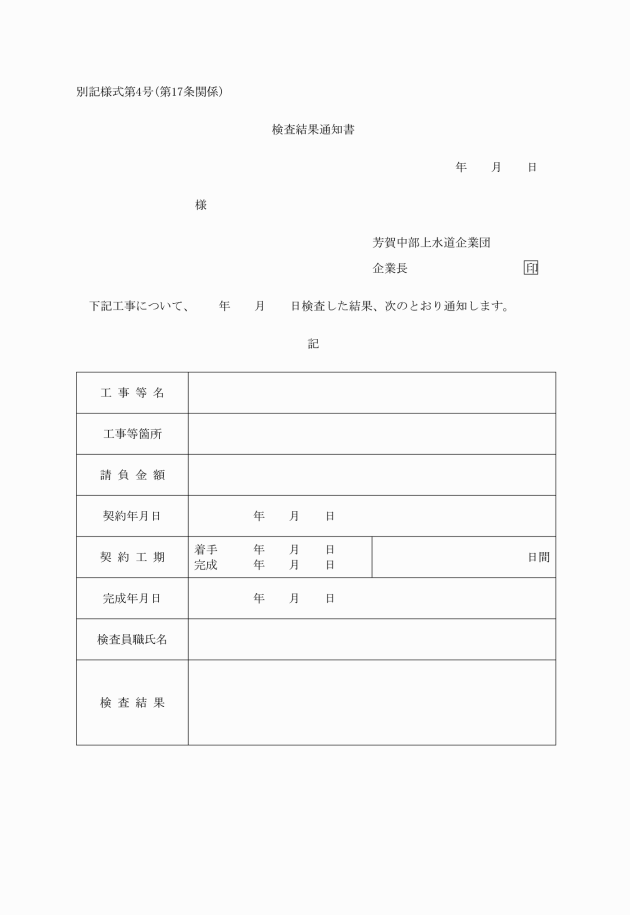

4 完成検査は、工事の完成に際し、契約内容と工事内容との適合の有無を確認するものとし、請負者から提出される工事完成通知書を企業長が受理した日から起算して14日以内に行うものとする。

(検査事務の分掌)

第5条 第2条に規定する検査職員が行う工事に係る検査は、1件の請負契約金額が200万円を超える工事の検査とする。それ以外の工事については、企業長が特段の事情があると認めるものを除き工事主管係で行う。

2 工事主管係で行う工事の検査は、それぞれ主管係の長が行う。

(検査日時等の通知等)

第7条 事務局長は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ検査を行う日時、検査職員の職名及び氏名、検査を行う工事名、工事場所その他必要な事項を工事検査執行依頼者に通知するとともに、当該工事に係る監督員の立会いを求めるものとする。

2 工事主管係長は、前項の通知を受けたときは、請負者に通知するとともに、併せて、請負者又は現場代理人及び主任技術者の立会いを求めるものとする。

(検査の準備)

第8条 検査員の行う検査に立会うこととなる監督員は、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項について、準備又は措置を講じて立会うものとする。

(1) 契約書、設計図書、工事写真、品質及び施工管理資料の準備

(2) 測量機械器具、写真機及び黒板の準備

(3) 測点及び主要構造物の寸法の表示

(4) 破壊検査及び試験に必要な機械器具の用意

(5) その他必要な用具の用意

(工事写真等の記録の提出要求)

第9条 検査職員は、検査を行うにあたり必要があると認めるときは、請負者に対して工事写真等の工事記録の提出を求めるものとする。

(検査の方法)

第10条 検査職員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき適正な契約内容の確保を目的として工事目的物の検査を行わなければならない。

2 検査職員は、芳賀中部上水道企業団建設工事検査技術基準(平成27年企業長決裁)に適合しているか否かを確認し、工事の出来形、品質、機能等を現地において検査しなければならない。

3 検査職員は、検査のため必要があるときは、工事目的物を最少限度破壊し、又は分解して検査を行うことにより、その品質、機能等の判定をしなければならない。

4 検査職員は、検査部分が地下又は水中に埋設しているなどの理由により、外部から検査することができない場合には、工事写真その他の工事記録によるほか、工事の施工に立会った監督職員から工事の施工状況を聴取することにより、その適否を判定するものとする。

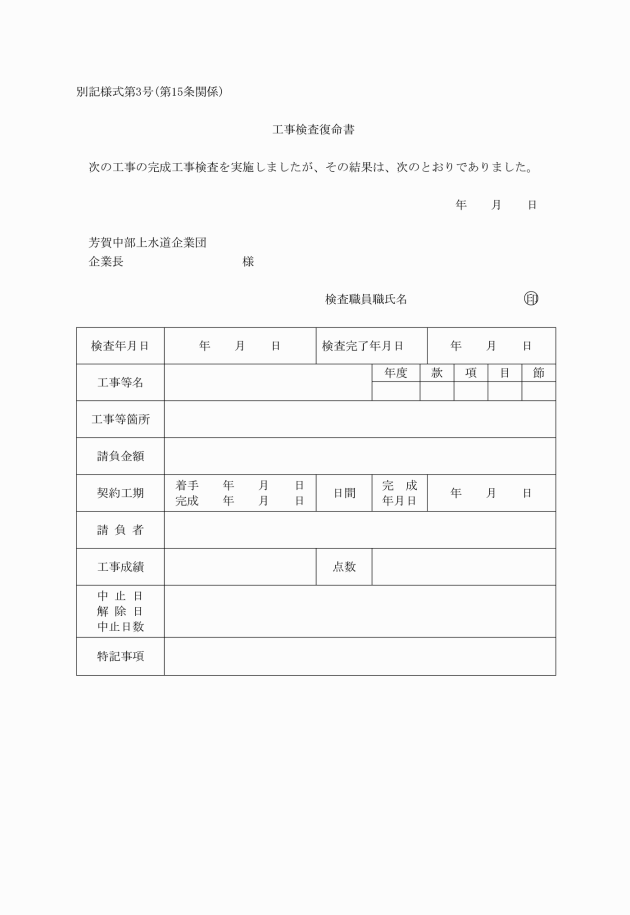

(工事成績の評定)

第11条 完成検査を行った検査職員は、別に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。

(修補及び改造等の措置)

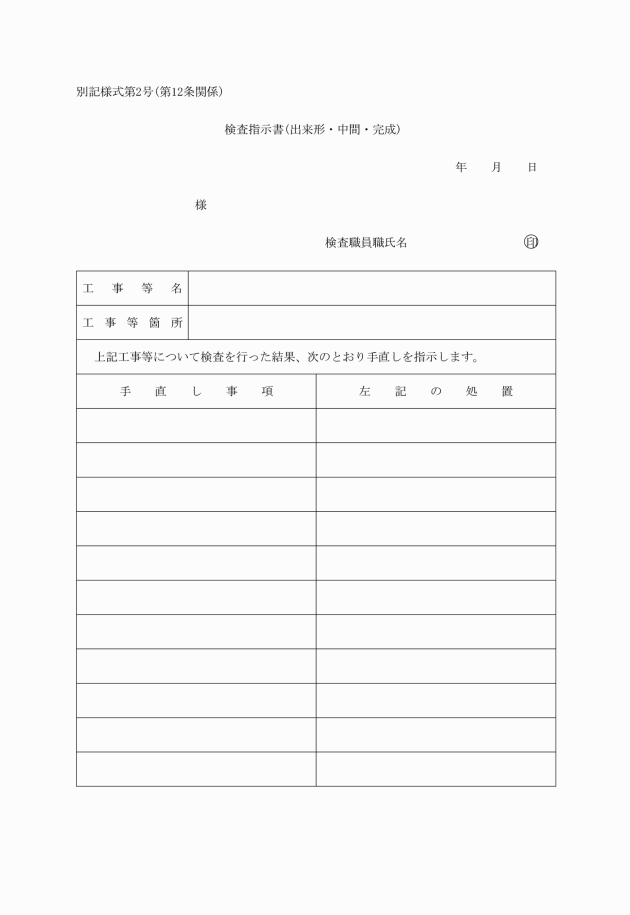

第12条 検査職員は、完成検査又は指定部分の引渡しに係る検査の結果、工事目的物が契約内容に適合しないと認めるときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 不適合の程度が軽易なものであるときは、請負者に対して直ちに検査指示書(別記様式第2号)により期間を指定して修補又は改造を指示する。

(2) 不適合の程度が重大であるもの又は修補若しくは改造に要する期間が相当の日時を要するもの及び修補若しくは改造が困難と認めたものであるときは、その旨及びその措置についての意見を企業長に報告すること。

2 前条第1号中「不適合の程度が軽易なもの」とは、その程度が小規模で修補又は改造が容易であり、かつ、21日未満で完了すると認められるものとする。

3 第1項第2号の区分は、次のとおりとするものとする。

(1) 「不適合の程度が重大であるもの」とは、工事目的物の出来形が、契約書及び設計図書又は出来形基準を著しく逸脱し、機能上支障があるが修補又は改造により、その支障を排除することができるものと認められるもの。

(2) 「修補若しくは改造に要する期間が相当の日数を要するもの」とは21日以上60日未満で修補又は改造が完了すると認められるもの。

(3) 「修補若しくは改造が困難と認めたもの」とは、コンクリート構造物または鋼構造物等において、工事目的物の出来形が設計図書又は出来形基準を著しく逸脱し、前号によって修補又は改装の措置がとりえないもの。

4 企業長は、第1項第2号の規定により検査職員の報告を受けたときは速やかにその対応策を決定し、請負者に通知するものとする。

(軽微なものの措置)

第13条 前条第2項に該当するもののうちで、特に軽微なもの又は7日未満で修補又は改造が完了するものと認められるものについては、検査職員が口頭又は検査指示書の様式に準じて措置することができるものとする。

2 前条の規定による措置をした場合の再検査は、その処理報告の確認をもって検査合格とすることができるものとする。

(検査調書等)

第16条 検査職員は、当該工事の完成検査に合格したと認めたときは、検査調書(契約規則様式第9号)を出来形部分検査に合格したと認めたときは出来形調書(契約規則様式第10号)を作成し、企業長に提出しなければならない。

2 中間検査において事後確認の困難な部分検査を行ったときは、出来形部分検査に準じて検査調書を作成するものとする。

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、検査の技術的基準その他検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。